村上鬼城の部屋

鬼城・村上荘太郎、1865年生、1938年没。初め軍人を志すが、耳疾のため断念、父の跡を継いで高崎区裁判所構内代書人となる。子規に教えを請い、やがて「ホトトギス」同人となり、「境涯の俳人」と呼ばれる。

鬼城・村上荘太郎、1865年生、1938年没。初め軍人を志すが、耳疾のため断念、父の跡を継いで高崎区裁判所構内代書人となる。子規に教えを請い、やがて「ホトトギス」同人となり、「境涯の俳人」と呼ばれる。司法代書人法が制定されたのは、1919年のことである。法制定に向けた運動の中心となったのは、当時の「構内代書人」たちであった。1894年、高崎区裁判所の認可を受けて以来、裁判所構内に机を置き、求めに応じて訴状などを代書する構内代書人となっていた鬼城は、司法代書人法の成立によって「司法代書人」となった。 司法代書人の名を「司法書士」とする法改正がなったのは、鬼城が司法代書人の職を退いてから12年後、1935年のことである。以後、数度にわたる改正を経て、「国民の権利の保全に寄与する」ことを目的とする現行の司法書士法があり、現在のわれわれ司法書士が在る。 鬼城は、74年にわたる、必ずしも恵まれていたとはいえぬ生涯の多くの部分を、構内代書人・司法代書人としても生きた。掲句に接するとき、群馬の司法書士は、ある特別の感慨をおぼえるのである。

大正4年、51才の高崎区裁判所構内代書人村上荘太郎は、宿痾である耳聾悪化を理由に、構内代書業の許可を取り消される。翌5年、句友らの尽力により、補聴器を使用して復職する。

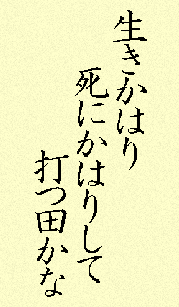

餌をついばみにやってくる小鳥の羽音も、軒庇を跳ねる足音も、枝にとまって啼く声も聴こえず、ただ、姿だけが見える小鳥を見ている鬼城。大須賀乙字が「境涯の句」の評を寄せた、大正6年出版の句集所載の句である。

大正4年、51才の高崎区裁判所構内代書人村上荘太郎は、宿痾である耳聾悪化を理由に、構内代書業の許可を取り消される。翌5年、句友らの尽力により、補聴器を使用して復職する。

餌をついばみにやってくる小鳥の羽音も、軒庇を跳ねる足音も、枝にとまって啼く声も聴こえず、ただ、姿だけが見える小鳥を見ている鬼城。大須賀乙字が「境涯の句」の評を寄せた、大正6年出版の句集所載の句である。

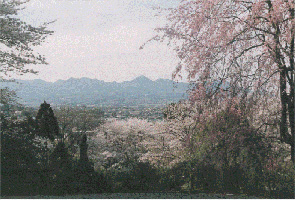

(撮影地:高崎市役所前お堀端)

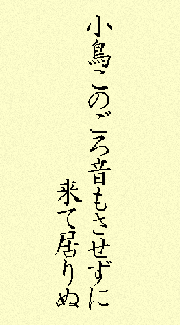

節くれ立った桜の老木に、微かな紅みをおびた仄白い花が咲く。黒々と年を経た幹に、枝に、満開の花が夢幻のように映える。花をまとった大枝が重たげに揺れる。花びらが散り敷いてゆく地面には、地中へと延びてゆく太い根。

節くれ立った桜の老木に、微かな紅みをおびた仄白い花が咲く。黒々と年を経た幹に、枝に、満開の花が夢幻のように映える。花をまとった大枝が重たげに揺れる。花びらが散り敷いてゆく地面には、地中へと延びてゆく太い根。1919年、鬼城55才の句。梶井基次郎が「桜の樹の下には」を書いたのは1928年。坂口安吾が「桜の森の満開の下」を書いたのは1947年。満開の桜にひとり向かうとき、何がなし感じる不気味さを、俳人と作家は共有したといえないだろうか。

(撮影地:高崎市役所前お堀端)

1933年来日したドイツ人建築家ブルーノ・タウトは、翌34年8月、高崎西郊の少林山達磨寺境内「洗心亭」を仮寓とした。

1933年来日したドイツ人建築家ブルーノ・タウトは、翌34年8月、高崎西郊の少林山達磨寺境内「洗心亭」を仮寓とした。畳縁に囲まれた小体な日本家屋の裏手に立つと、眼下に碓氷川が流れ、眼を挙げれば、近じかと見える八幡丘陵の向こうに広く山裾が迫り上がり、襞の多い榛名の山塊が春霞に青くかすんでいる。

1936年10月8日、タウトはトルコへ向けて旅立った。高崎在住2年2ヶ月。「客人」として厚遇されたにしても、建築家として才腕を振るう日々ではなかった。

父の赴任に伴って、江戸小石川鳶坂の鳥取藩邸から群馬へと移り住んだのは、鬼城8才の初夏である。「余の性、山犬の如しか」と自ら詠じた鬼城・村上荘太郎は、司法代書人として、また、俳人として、上信越の山々を望む高崎市内に住み続け、掲句を詠んだ1年5ヶ月後の昭和13年(1938年)9月17日永眠した。

(撮影地:小林山達磨寺)

アウシュヴィッツを体験した精神病医学者V.E.フランクルは、「一つの炬火が消え失せても、それが輝いたということは意味をもっていたのである」と言う。

アウシュヴィッツを体験した精神病医学者V.E.フランクルは、「一つの炬火が消え失せても、それが輝いたということは意味をもっていたのである」と言う。炬火は消滅への過程である燃焼によってその存在を全うする。輝くには燃えることが必要であり、燃え尽きることに耐えねばならない。

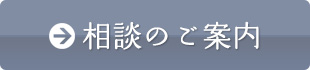

志賀直哉は「城の崎にて」で、「死ぬに極った運命を担いながら、全力を尽くして逃げ廻っている」鼠を描写し、「死に到達するまでのああいう動騒は恐ろしい」と書いた。

「死ぬに極った」冬蜂が、それでも死にどころなく歩いてゆく。死に到達するまでの静かではあるが凄まじい歩み。生きて在ることの恐ろしくも耐えるべき実相である。 大正四年、鬼城五一才の作。

(撮影地:サヤモール)

傘(からかさ)に いつか月夜や 時鳥

(高崎市観音山「百衣観音」 句碑・・・「徳明園」)

大寺や 松の木の間の 時雨月

(高崎市若松町 「龍広寺」)

新米を 食うて養う 和魂かな

(高崎市役所と裁判所 句碑・・・「裁判所」)

露涼し 形あるもの 皆生ける

(吾妻郡中之条町 「離山句碑公園」)

山畑に 石垣を積む 遅日かな

(前橋市荒牧町 「前橋市老人福祉センター」)

越後路へ をれまがる道や 秋の風

(沼田市 「沼田城跡公園」)

小春日や 石を噛み居る 赤蜻蛉

(高崎市鞘町 「鬼城居宅跡地」)

傘(からかさ)に いつか月夜や 時鳥

(高崎市鞘町 「サヤモール」)

けさ秋や 見入る鏡に 親の顔

(高崎市鞘町 「サヤモール」)